Режиссер Наталья Пахомова в своих спектаклях исследует разные темы и использует необычные выразительные средства. Благодаря ей в Московском театре кукол появился мюзикл «Путешествие Нильса с дикими гусями», в котором актеры театра поют как настоящие звезды этого жанра. Пахомова рассказала Ольге Романцовой, как возникают образы ее спектаклей, как приучить ребенка ходить в театр и почему ставить спектакли для маленьких детей сложнее, чем для подростков.

Недоросль: Есть режиссеры, работающие в одном стиле: посмотрев несколько их спектаклей, можно догадаться, каким будет следующий. Ваши постановки разительно отличаются друг от друга, ничего невозможно предсказать. Как вам это удается?

Пахомова: Наверное, всегда главенствует тема. Анализируя себя через преподавательскую деятельность (преподаю в ВШСИ у режиссеров-кукольников), я поняла, что за то время, что я занимаюсь профессией, у меня чётко обозначились три главные темы, на которые я разговариваю со зрителем. Я даже вычленила периоды, когда какая тема появилась. До рождения детей у меня все спектакли были про поиск себя в этом мире, про сочетание внутреннего мира человека с макрокосмосом. С рождением детей у меня появилась тема материнства, и был целый ряд спектаклей о матери, не справляющейся с этой ролью (смеется). А потом все сфокусировалось на теме семьи. Например, «Мучные младенцы» – это про семью.

Недоросль: Но в тоже время это история о поиске подростком себя.

Пахомова: Да, эта история о внутреннем поиске мальчика. Но все-таки и про семейные ценности, которые он отвергает. И в «Путешествии Нильса» мне, как режиссеру, важнее история Акки, которая уже устала, но ведет свою стаю. Если разбирать повесть Лагерлеф, Акку выбрали вожаком, вообще не спрашивая, хочет ли она вести стаю или нет. Тему семьи продолжает тема родителей, которых Нильс бросил. Нам неизвестна их история, но мы предполагаем, что мама с папой волнуются за сына. Конечно, там есть и тема познания подростком себя. Наверное, темы моих спектаклей часто соединяются или пересекаются.

Недоросль: Есть режиссеры, работающие в одном стиле: посмотрев несколько их спектаклей, можно догадаться, каким будет следующий. Ваши постановки разительно отличаются друг от друга, ничего невозможно предсказать. Как вам это удается?

Пахомова: Наверное, всегда главенствует тема. Анализируя себя через преподавательскую деятельность (преподаю в ВШСИ у режиссеров-кукольников), я поняла, что за то время, что я занимаюсь профессией, у меня чётко обозначились три главные темы, на которые я разговариваю со зрителем. Я даже вычленила периоды, когда какая тема появилась. До рождения детей у меня все спектакли были про поиск себя в этом мире, про сочетание внутреннего мира человека с макрокосмосом. С рождением детей у меня появилась тема материнства, и был целый ряд спектаклей о матери, не справляющейся с этой ролью (смеется). А потом все сфокусировалось на теме семьи. Например, «Мучные младенцы» – это про семью.

Недоросль: Но в тоже время это история о поиске подростком себя.

Пахомова: Да, эта история о внутреннем поиске мальчика. Но все-таки и про семейные ценности, которые он отвергает. И в «Путешествии Нильса» мне, как режиссеру, важнее история Акки, которая уже устала, но ведет свою стаю. Если разбирать повесть Лагерлеф, Акку выбрали вожаком, вообще не спрашивая, хочет ли она вести стаю или нет. Тему семьи продолжает тема родителей, которых Нильс бросил. Нам неизвестна их история, но мы предполагаем, что мама с папой волнуются за сына. Конечно, там есть и тема познания подростком себя. Наверное, темы моих спектаклей часто соединяются или пересекаются.

Спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями»

Недоросль: «Путешествие Нильса с дикими гусями» – первый мюзикл, поставленный в театре кукол. Как вы поняли, что у актеров есть потенциал его сыграть и что они смогут петь?

Пахомова: Мы в театре любим петь. В МТК сделали очень многое, чтобы артисты запели: с ними одно время занимался Николай Александрович Морозов – на мой взгляд, один из лучших педагогов по вокальному ансамблю в Санкт-Петербурге. Он преподавал на нашем курсе в СБГАТИ и на других курсах, и творил чудеса, создавая вокальные ансамбли. Морозов работал с артистами МТК на спектаклях «Маша и медведь», «Ежик в тумане», «Сказка о мертвой царевне». Ансамблевое пение объединяет, помогая создать более крепкий и слаженный актерский ансамбль. Когда мой художественный руководитель Борис Павлович Голдовский пригласил работать в МТК, я попала в ситуацию, что если у тебя что-то вдруг случилось, ты можешь подойти к любому человеку, даже незнакомому, и, обратившись к нему за помощью, получить ее. Пришла в театр после реорганизации, и ситуация здесь была достаточно сложной: шло всего два спектакля на большой сцене и два или три на малой, кто-то из актеров остался из старого театра, кто-то только пришел, коммуникации между ними не было. Сейчас у нас дружная, немножко итальянская семья. А наш замечательный завмуз Гильда Вайзелевна Казарцева каждодневным трудом добивается, чтобы актеры пели как сольно, так и ансамблево.

Идея мюзикла несколько сезонов витала в воздухе. Об этом постоянно шли разговоры, и мы решили его попробовать. Как только мы с моим коллегой Алексеем Гончаренко определились с материалом, мне позвонила Елена Геннадьевна Ларионова – мой первый директор в Театре кукол в Петрозаводске, сейчас она директор Музыкального театра республики Карелия, с предложением поставить детскую оперу «Муравьишка». Так что перед началом работы над «Путешествием Нильса с дикими гусями» у меня была своего рода «разминка». Именно в музыкальном театре я получила важный опыт работы с музыкальной формой: сотворчества с концертмейстером, хормейстером, дирижером, я для себя очень многое поняла. И если первую неделю работы у меня дергался глаз от того, что главное музыка и пение, и что мизансцены нужно выстраивать, учитывая, что артист поёт и должен видеть дирижёра, да и много нюансов на самом деле, то потом всё стабилизировалось, и мы с актерами до сих пор общаемся. Приятно, что «Муравьишку» отобрали во внеконкурсную программу фестиваля «Арлекин», ведь это мой первый опыт работы в музыкальном театре.

Пахомова: Мы в театре любим петь. В МТК сделали очень многое, чтобы артисты запели: с ними одно время занимался Николай Александрович Морозов – на мой взгляд, один из лучших педагогов по вокальному ансамблю в Санкт-Петербурге. Он преподавал на нашем курсе в СБГАТИ и на других курсах, и творил чудеса, создавая вокальные ансамбли. Морозов работал с артистами МТК на спектаклях «Маша и медведь», «Ежик в тумане», «Сказка о мертвой царевне». Ансамблевое пение объединяет, помогая создать более крепкий и слаженный актерский ансамбль. Когда мой художественный руководитель Борис Павлович Голдовский пригласил работать в МТК, я попала в ситуацию, что если у тебя что-то вдруг случилось, ты можешь подойти к любому человеку, даже незнакомому, и, обратившись к нему за помощью, получить ее. Пришла в театр после реорганизации, и ситуация здесь была достаточно сложной: шло всего два спектакля на большой сцене и два или три на малой, кто-то из актеров остался из старого театра, кто-то только пришел, коммуникации между ними не было. Сейчас у нас дружная, немножко итальянская семья. А наш замечательный завмуз Гильда Вайзелевна Казарцева каждодневным трудом добивается, чтобы актеры пели как сольно, так и ансамблево.

Идея мюзикла несколько сезонов витала в воздухе. Об этом постоянно шли разговоры, и мы решили его попробовать. Как только мы с моим коллегой Алексеем Гончаренко определились с материалом, мне позвонила Елена Геннадьевна Ларионова – мой первый директор в Театре кукол в Петрозаводске, сейчас она директор Музыкального театра республики Карелия, с предложением поставить детскую оперу «Муравьишка». Так что перед началом работы над «Путешествием Нильса с дикими гусями» у меня была своего рода «разминка». Именно в музыкальном театре я получила важный опыт работы с музыкальной формой: сотворчества с концертмейстером, хормейстером, дирижером, я для себя очень многое поняла. И если первую неделю работы у меня дергался глаз от того, что главное музыка и пение, и что мизансцены нужно выстраивать, учитывая, что артист поёт и должен видеть дирижёра, да и много нюансов на самом деле, то потом всё стабилизировалось, и мы с актерами до сих пор общаемся. Приятно, что «Муравьишку» отобрали во внеконкурсную программу фестиваля «Арлекин», ведь это мой первый опыт работы в музыкальном театре.

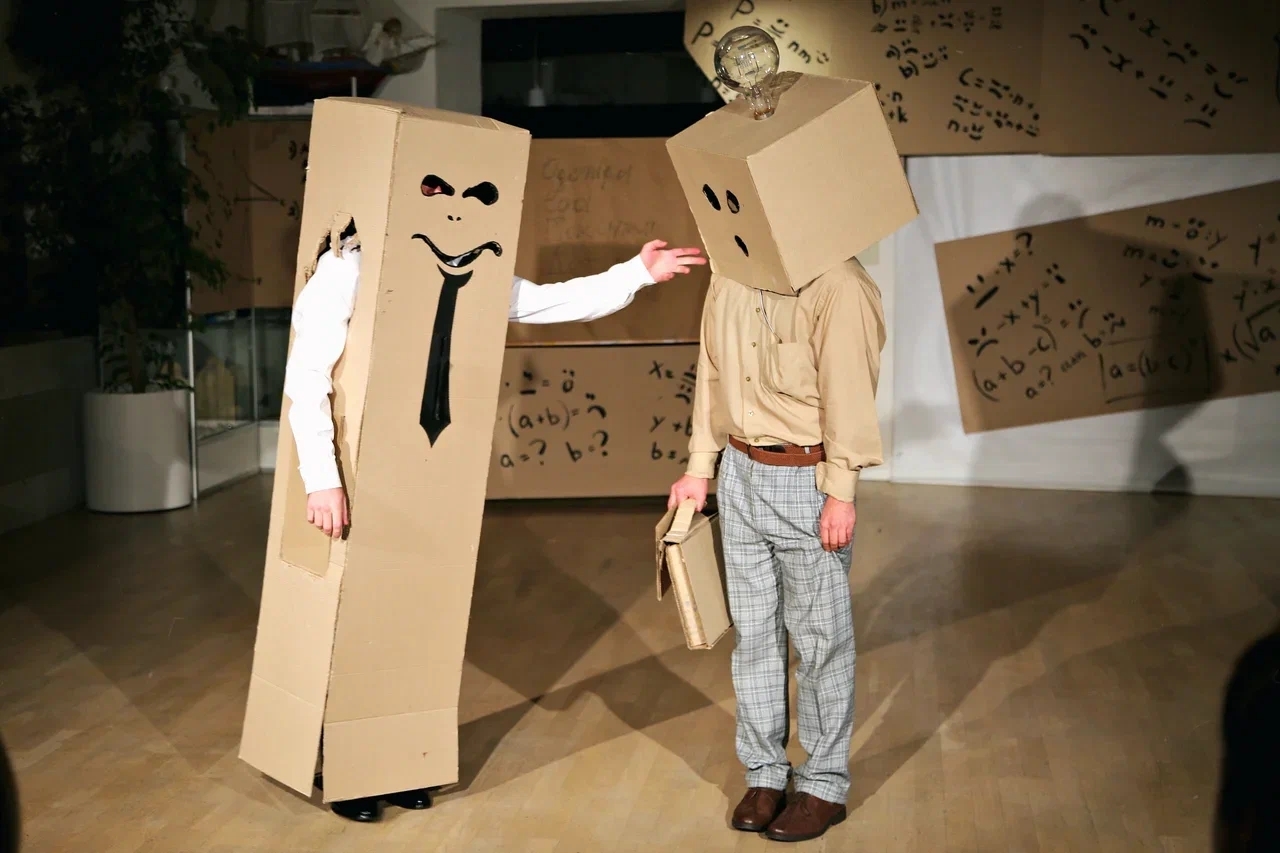

Спектакль «Мучные младенцы»

Недоросль: Как возникает образ будущего спектакля?

Пахомова: По-разному. Иногда возникает какое-то слово, иногда символ. Когда мы делали «Мучных младенцев», сразу возникла ассоциация с компьютерной игрой «Майнкрафт». Бывает, что в голове возникает какая-то сцена, бывает, что какой-то предмет или объект – и возникает образ спектакля. Так родилась «Почтарская сказка», которая уже много лет идёт в Хабаровске. Образ спектакля родился в парке на карусели. Бывает, что литературная основа будущего спектакля диктует систему кукол. Например, размышляя, какие куклы лучше всего передадут английскую чопорность в спектакле «Записки о мистере Холмсе и докторе Уотсоне», который шел в Абакане, мы пришли к выводу, что только тростевые.

Недоросль: Многое ли меняется в спектакле по сравнению с первоначальным замыслом?

Пахомова: Никогда не знаю, каким будет спектакль. В голове и в макете всегда всё понятно, а в реальности очень часто случается, что приходится перекладывать этот пазл. Причины разные бывают. Может что-то пойти не так в процессе изготовления декорации, или то, что работало в макете, в пространстве сцены оказывается не таким выразительным. Бывает так, что возможности артиста не позволяют сделать то, что было в голове, и тогда надо думать, как решать сцену по-другому, чтобы и артист чувствовал себя уверенно, и смысл не потерялся. Артисты тоже очень многое привносят в работу, и часто мизансценическая графика, которая рождается от актёрских приносов, убедительнее, чем то, что было в голове.

Недоросль: Впервые увидев вас, я подумала, что вы актриса драматического театра. Но оказалось, что вы режиссер, да еще и кукольник. Почему вы выбрали кукольный театр?

Пахомова: Так сложилось. На самом деле у меня есть актерский диплом, даже красный... С детства я мечтала поступить на кинорежиссуру, но в 1998 году в 16 лет на режиссуру не брали, считалось, что режиссер должен быть старше и опытнее. Поступила в Москве на актерский факультет, помыкалась-помыкалась (было ощущение, что меня поглотил этот город), и через два года уехала домой. Поступила в Питере на кафедру театра кукол к Игорю Александровичу Зайкину, у которого я была только на консультации. Долгая история: хотела, как и все, на драму, поэтому кукол особо не рассматривала. На драме слетела с туров, думала, что год пропустила, а потом увидела свою фамилию в списках на вокальный тур в мастерской Зайкина. То есть ни на первом, ни втором туре я у своего мастера не была. Галина Бызгу, петербуржский режиссер, мне тогда сказала: «Иди к Зайкину, у него учился Кудашов». Кто такой Кудашов, я тогда не знала. (Смеется). Игорь Александрович был необыкновенным человеком. Он никогда не запрещал нам делать так, как мы чувствуем и думаем. Мог потом разобрать, в чем мы правы, а в чем нет, или показать, что твоя очень сложная мысль, если ее кристаллизовать, на самом деле очень простая. Говорил, что не надо запихивать в один спектакль все, о чем ты сейчас хочешь сказать. Игорь Александрович понимал, что мы все разбежимся, у кого куда душа лежит: кто в кино, кто в драму. Так и вышло – все занимаются, кто чем хотел, но как курс мы все делали одно дело. Я очень люблю предметный мир: старые проигрыватели, пишущие машинки, фотоувеличители. Если любишь предметный мир, легко заниматься куклами. Творчество Яна Шванкмайера сильно на меня повлияло, то, как он работает с предметным миром завораживало. У меня никогда не было комплексов по поводу того, что я занимаюсь театром кукол. И мне ещё очень повезло, потому что в моей режиссёрской практике очень мало спектаклей, когда материал для постановки выбран театром, а не мной.

Пахомова: По-разному. Иногда возникает какое-то слово, иногда символ. Когда мы делали «Мучных младенцев», сразу возникла ассоциация с компьютерной игрой «Майнкрафт». Бывает, что в голове возникает какая-то сцена, бывает, что какой-то предмет или объект – и возникает образ спектакля. Так родилась «Почтарская сказка», которая уже много лет идёт в Хабаровске. Образ спектакля родился в парке на карусели. Бывает, что литературная основа будущего спектакля диктует систему кукол. Например, размышляя, какие куклы лучше всего передадут английскую чопорность в спектакле «Записки о мистере Холмсе и докторе Уотсоне», который шел в Абакане, мы пришли к выводу, что только тростевые.

Недоросль: Многое ли меняется в спектакле по сравнению с первоначальным замыслом?

Пахомова: Никогда не знаю, каким будет спектакль. В голове и в макете всегда всё понятно, а в реальности очень часто случается, что приходится перекладывать этот пазл. Причины разные бывают. Может что-то пойти не так в процессе изготовления декорации, или то, что работало в макете, в пространстве сцены оказывается не таким выразительным. Бывает так, что возможности артиста не позволяют сделать то, что было в голове, и тогда надо думать, как решать сцену по-другому, чтобы и артист чувствовал себя уверенно, и смысл не потерялся. Артисты тоже очень многое привносят в работу, и часто мизансценическая графика, которая рождается от актёрских приносов, убедительнее, чем то, что было в голове.

Недоросль: Впервые увидев вас, я подумала, что вы актриса драматического театра. Но оказалось, что вы режиссер, да еще и кукольник. Почему вы выбрали кукольный театр?

Пахомова: Так сложилось. На самом деле у меня есть актерский диплом, даже красный... С детства я мечтала поступить на кинорежиссуру, но в 1998 году в 16 лет на режиссуру не брали, считалось, что режиссер должен быть старше и опытнее. Поступила в Москве на актерский факультет, помыкалась-помыкалась (было ощущение, что меня поглотил этот город), и через два года уехала домой. Поступила в Питере на кафедру театра кукол к Игорю Александровичу Зайкину, у которого я была только на консультации. Долгая история: хотела, как и все, на драму, поэтому кукол особо не рассматривала. На драме слетела с туров, думала, что год пропустила, а потом увидела свою фамилию в списках на вокальный тур в мастерской Зайкина. То есть ни на первом, ни втором туре я у своего мастера не была. Галина Бызгу, петербуржский режиссер, мне тогда сказала: «Иди к Зайкину, у него учился Кудашов». Кто такой Кудашов, я тогда не знала. (Смеется). Игорь Александрович был необыкновенным человеком. Он никогда не запрещал нам делать так, как мы чувствуем и думаем. Мог потом разобрать, в чем мы правы, а в чем нет, или показать, что твоя очень сложная мысль, если ее кристаллизовать, на самом деле очень простая. Говорил, что не надо запихивать в один спектакль все, о чем ты сейчас хочешь сказать. Игорь Александрович понимал, что мы все разбежимся, у кого куда душа лежит: кто в кино, кто в драму. Так и вышло – все занимаются, кто чем хотел, но как курс мы все делали одно дело. Я очень люблю предметный мир: старые проигрыватели, пишущие машинки, фотоувеличители. Если любишь предметный мир, легко заниматься куклами. Творчество Яна Шванкмайера сильно на меня повлияло, то, как он работает с предметным миром завораживало. У меня никогда не было комплексов по поводу того, что я занимаюсь театром кукол. И мне ещё очень повезло, потому что в моей режиссёрской практике очень мало спектаклей, когда материал для постановки выбран театром, а не мной.

Спектакль «Ёжик в тумане»

Недоросль: Посоветуйте, как приучить ребенка ходить в театр? Сделать так, чтобы он его полюбил?

Пахомова: Мне кажется, в театре ребенку нельзя врать, дети чувствуют вранье. С ними, даже если это спектакль для маленьких, нужно разговаривать серьезно и энергетически затрачиваться. Если маленький человек поверит актерам и его этой энергетикой захлестнет, велик шанс, что он еще захочет в театр. И еще важный момент: мой мастер и мои педагоги по речи Валентина Калистратовна Белецкая и Александр Владимирович Марков нас учили не коверкать автора, уважать его, не наворачивать в спектакль то, чего у автора нет, ради эффекта. За эффектами легко потерять смысл. Безусловно, важно, чтобы возрастной ценз спектакля совпадал с возрастом ребенка. Для меня поход с ребёнком на спектакль это тоже про семью. Если родители не сидят в телефоне, а смотрят спектакль вместе с ребёнком, а после спектакля поговорят с ним о том, что затронуло или какие эмоции вызвал спектакль, то еще больше возрастает вероятность, что ребенок придет в театр снова. Если до спектакля читали книжку – отлично. Если не читали, но захотели прочитать, для меня это очень важно. Мой старший сын от театра пришел к книге. Он мало ходил в театр, и как все современные дети очень мало читал. Но посмотрев в МТК «Умника» спросил: «По этому фильму есть книга?» Когда ему сказали, что это не фильм, а спектакль, он ответил: «Какая разница? Книга есть?» В него попал спектакль. Сейчас ходить в театр для него стало потребностью, и читать он стал больше.

Недоросль: Вам сложнее ставить спектакли для маленьких детей или для подростков?

Пахомова: Ставить спектакли для детей гораздо сложнее. У меня какой-то панический режиссерский страх, что во время спектакля заплачет ребенок. В пять лет меня в ТЮЗе имени Брянцева не пустили на «Бэмби» с Ириной Соколовой в главной роли, я посмотрела этот спектакль, когда мне исполнилось семь. Сейчас возрастное ограничение можно только рекомендовать, решают все равно родители. И когда, например, на спектакль «Крабат – ученик колдуна» приводят пятилетних детей, мне становится физически плохо от страха, что ребёнок, который смотрит спектакль не по возрасту, начнёт испытывать эмоции, к которым он не готов. Это первый мой страх. Второй страх связан с тем, что дети, как я уже говорила, не терпят вранья со сцены. Я уверена на 200 процентов, что дети в зале начинают разговаривать и отвлекаться, когда актеры на сцене врут или эмоционально не подключаются, работают в пол ноги. У меня такого не было, и, я надеюсь, не будет. Я думаю, что моя внутренняя паника перед началом работы над каждым детским спектаклем помогает мне избежать каких-то ошибок, это мой внутренний камертон. Хотя, какой бы я ни ставила спектакль: для взрослых, для подростков или бэби-спектакль, всегда страшно.

Недоросль: Бэби спектакли вам тоже интересны?

Пахомова: Дети все понимают. Мы с художником Любой Болдыревой сделали в Иваново спектакль-ходилку для маленьких «Тигренок на подсолнухе» по сказкам Юрия Коваля. Там артист взаимодействует с детьми не словом, а через ритм. Он бьёт в бубен, и дети встают и идут за ним, пританцовывают, как будто ритм в них самих просыпается. Бубен замолкает, артист садится, и дети садятся, вот эти горошинки трехлетние. А взрослые – нет. У нас был тестовый спектакль на садик, так воспитательница начала одергивать детей: «Стойте! Не надо ходить!». Наверное потому, что дети больше себе доверяют, чем мы – взрослые. Еще для меня очень важно, чтобы бэби-спектакль не был похож на утренник или работу аниматора. Надо, чтобы это был театр. У меня бэби-спектаклей немного, но все идут. «Ладушкам» по русским народным потешкам и пестушкам в Театре кукол республики Карелия уже 15 лет. Никто из артистов не хотел в нем работать, когда мы его затевали. Только Александр Павлович Довбня встал и сказал: «У меня много внуков – я пойду». Дед Пахом, так Александр Павлович назвал своего персонажа.

Пахомова: Мне кажется, в театре ребенку нельзя врать, дети чувствуют вранье. С ними, даже если это спектакль для маленьких, нужно разговаривать серьезно и энергетически затрачиваться. Если маленький человек поверит актерам и его этой энергетикой захлестнет, велик шанс, что он еще захочет в театр. И еще важный момент: мой мастер и мои педагоги по речи Валентина Калистратовна Белецкая и Александр Владимирович Марков нас учили не коверкать автора, уважать его, не наворачивать в спектакль то, чего у автора нет, ради эффекта. За эффектами легко потерять смысл. Безусловно, важно, чтобы возрастной ценз спектакля совпадал с возрастом ребенка. Для меня поход с ребёнком на спектакль это тоже про семью. Если родители не сидят в телефоне, а смотрят спектакль вместе с ребёнком, а после спектакля поговорят с ним о том, что затронуло или какие эмоции вызвал спектакль, то еще больше возрастает вероятность, что ребенок придет в театр снова. Если до спектакля читали книжку – отлично. Если не читали, но захотели прочитать, для меня это очень важно. Мой старший сын от театра пришел к книге. Он мало ходил в театр, и как все современные дети очень мало читал. Но посмотрев в МТК «Умника» спросил: «По этому фильму есть книга?» Когда ему сказали, что это не фильм, а спектакль, он ответил: «Какая разница? Книга есть?» В него попал спектакль. Сейчас ходить в театр для него стало потребностью, и читать он стал больше.

Недоросль: Вам сложнее ставить спектакли для маленьких детей или для подростков?

Пахомова: Ставить спектакли для детей гораздо сложнее. У меня какой-то панический режиссерский страх, что во время спектакля заплачет ребенок. В пять лет меня в ТЮЗе имени Брянцева не пустили на «Бэмби» с Ириной Соколовой в главной роли, я посмотрела этот спектакль, когда мне исполнилось семь. Сейчас возрастное ограничение можно только рекомендовать, решают все равно родители. И когда, например, на спектакль «Крабат – ученик колдуна» приводят пятилетних детей, мне становится физически плохо от страха, что ребёнок, который смотрит спектакль не по возрасту, начнёт испытывать эмоции, к которым он не готов. Это первый мой страх. Второй страх связан с тем, что дети, как я уже говорила, не терпят вранья со сцены. Я уверена на 200 процентов, что дети в зале начинают разговаривать и отвлекаться, когда актеры на сцене врут или эмоционально не подключаются, работают в пол ноги. У меня такого не было, и, я надеюсь, не будет. Я думаю, что моя внутренняя паника перед началом работы над каждым детским спектаклем помогает мне избежать каких-то ошибок, это мой внутренний камертон. Хотя, какой бы я ни ставила спектакль: для взрослых, для подростков или бэби-спектакль, всегда страшно.

Недоросль: Бэби спектакли вам тоже интересны?

Пахомова: Дети все понимают. Мы с художником Любой Болдыревой сделали в Иваново спектакль-ходилку для маленьких «Тигренок на подсолнухе» по сказкам Юрия Коваля. Там артист взаимодействует с детьми не словом, а через ритм. Он бьёт в бубен, и дети встают и идут за ним, пританцовывают, как будто ритм в них самих просыпается. Бубен замолкает, артист садится, и дети садятся, вот эти горошинки трехлетние. А взрослые – нет. У нас был тестовый спектакль на садик, так воспитательница начала одергивать детей: «Стойте! Не надо ходить!». Наверное потому, что дети больше себе доверяют, чем мы – взрослые. Еще для меня очень важно, чтобы бэби-спектакль не был похож на утренник или работу аниматора. Надо, чтобы это был театр. У меня бэби-спектаклей немного, но все идут. «Ладушкам» по русским народным потешкам и пестушкам в Театре кукол республики Карелия уже 15 лет. Никто из артистов не хотел в нем работать, когда мы его затевали. Только Александр Павлович Довбня встал и сказал: «У меня много внуков – я пойду». Дед Пахом, так Александр Павлович назвал своего персонажа.

Спектакль «Умник»

Недоросль: Что изменилось в театре кукол за последние двадцать лет?

Пахомова: Появилось больше разных тем, на которые театр кукол стал разговаривать со зрителем, больше литературных основ. Появились спектакли для подростков, раньше их не было. Идут спектакли для взрослых, которых раньше тоже не хватало. Стало больше технологических возможностей, хотя мы все равно все делаем в основном по старинке. Но если видишь, что у коллег есть бюджет и они могут позволить себе использовать современные технологии и материалы, то радуешься, потому что это здорово.

Недоросль: Как добиться, чтобы подростки смотрели спектакль, а не сидели все действие в телефонах?

Пахомова: Я с этим не сталкивалась. Подростки всегда с удовольствием смотрят спектакли, родившиеся в лаборатории МТК. Не знаю, в чем секрет. Недавно на «Умнике» были прекрасные дети, понимающие, что есть люди с особенностями и мир очень жесток к ним. Они задавали чудесные вопросы. Но при этом никто из них не читал книгу, по которой поставлен спектакль. Может быть, дело в том, что весь блок подростковых спектаклей идет у нас на малой сцене. Чем ближе актер к зрителю, тем больше он энергетически отдается. Возможно, влияет еще и то, что для ТЮЗов подростковые спектакли это норма, а для нас пока редкость и мы к ним относимся с большим трепетом. Современные подростки читают меньше, чем читали мы в их возрасте, но они не пустые. Они гораздо глубже, чем мы о них думаем, просто защищают свой внутренний мир. Я преподаю актерское мастерство у фигуристов. Это жесткий, травматичный спорт, тренировки с утра до вечера, в школе спортсмены практически не учатся и книжек не читают. Но когда с ними начинаешь разговаривать, понимаешь, что они очень много смотрят классных фильмов и анимации, слушают интересную музыку. То есть они так воспринимают этот мир. Мы занимаемся второй год, моя задача как приходящего педагога их эмоционально растормошить, и я вижу, как они раскрываются, с какой радостью идут на занятия, как неожиданно могут действовать, играя этюды «я в предлагаемых обстоятельствах».

Недоросль: Сейчас ребёнка не выпустишь во двор, это небезопасное пространство. Как возместить недостаток общения?

Пахомова: Только в семье. Время, проведённое с родителями, очень важно. Мы с детьми играем в настольные игры — это объединяет. Купили диафильмовый проектор и смотрим вместе пленочные диафильмы. Ограничиваем детям доступ в телефон. Стараемся сфокусировать их внимание на чём-то другом. У старшего это музыка, у младшего печать на 3D принтере, сборка и покраска созданных моделей. Стараемся по возможности выбраться куда-то все вместе, хотя с нашей работой это сложно.

Недоросль: В ваших планах немало постановок в разных театрах. А что вы еще мечтаете поставить?

Пахомова: Мечтаю, уже, наверное, года три, сделать документалистику про деревню. Меня очень расстраивает, в каком она сейчас упадке. В Ленинградской и Ярославской областях немало мертвых деревень, и когда я вижу черные пустые дома, к горлу подкатывает ком. Что вот была жизнь, история, а теперь – ничего. Однажды по дороге из деревни в Петербург увидела: стоит черный дом с чистыми окнами, видимо, вымытыми дождем, на окнах укороченные тюлевые занавесочки. В доме стол, на столе скатерть, посуда. И все бы замечательно, только сквозь дом, сквозь крышу растёт берёза, а на дверях висит замок. Для меня это мощный образ, независимо от какого-нибудь спектакля. Наверное, меня расстраивает, что исчезли какие-то чудесные моменты, связанные с моим детством. И деревенский быт, и юмор, и паранормальные вещи: леший, домовые, прекрасные поющие жабы. Люди их не видят, но они есть.

Я говорю всем: в 50 лет закончу свой режиссерский путь и уеду в деревню. Надо мной все смеются. Хотя это моя человеческая концепция: если я непутевая мать, со всеми моими разъездами на постановки, то должна стать классной бабкой. Очень люблю деревенскую жизнь, и с удовольствием уехала бы в деревню, если не на совсем, то взяла бы какую-то паузу. Деревенский темпоритм для меня очень притягателен. И не только. В деревнях люди по-другому друг к другу относятся. Если что-то вдруг случилось, ты можешь подойти к любому человеку, даже незнакомому, и, обратившись к нему за помощью, получить ее. Интернет, зависящий от погоды – тоже прекрасен. Перестаёшь отвлекаться на чаты в мессенджерах, больше времени проводишь за чтением книг, больше внимания обращаешь на какие-то простые вещи: как деревья колышутся, какие облака вечером бегут по небу. И просто смотришь, и никуда не спешишь.

Пахомова: Появилось больше разных тем, на которые театр кукол стал разговаривать со зрителем, больше литературных основ. Появились спектакли для подростков, раньше их не было. Идут спектакли для взрослых, которых раньше тоже не хватало. Стало больше технологических возможностей, хотя мы все равно все делаем в основном по старинке. Но если видишь, что у коллег есть бюджет и они могут позволить себе использовать современные технологии и материалы, то радуешься, потому что это здорово.

Недоросль: Как добиться, чтобы подростки смотрели спектакль, а не сидели все действие в телефонах?

Пахомова: Я с этим не сталкивалась. Подростки всегда с удовольствием смотрят спектакли, родившиеся в лаборатории МТК. Не знаю, в чем секрет. Недавно на «Умнике» были прекрасные дети, понимающие, что есть люди с особенностями и мир очень жесток к ним. Они задавали чудесные вопросы. Но при этом никто из них не читал книгу, по которой поставлен спектакль. Может быть, дело в том, что весь блок подростковых спектаклей идет у нас на малой сцене. Чем ближе актер к зрителю, тем больше он энергетически отдается. Возможно, влияет еще и то, что для ТЮЗов подростковые спектакли это норма, а для нас пока редкость и мы к ним относимся с большим трепетом. Современные подростки читают меньше, чем читали мы в их возрасте, но они не пустые. Они гораздо глубже, чем мы о них думаем, просто защищают свой внутренний мир. Я преподаю актерское мастерство у фигуристов. Это жесткий, травматичный спорт, тренировки с утра до вечера, в школе спортсмены практически не учатся и книжек не читают. Но когда с ними начинаешь разговаривать, понимаешь, что они очень много смотрят классных фильмов и анимации, слушают интересную музыку. То есть они так воспринимают этот мир. Мы занимаемся второй год, моя задача как приходящего педагога их эмоционально растормошить, и я вижу, как они раскрываются, с какой радостью идут на занятия, как неожиданно могут действовать, играя этюды «я в предлагаемых обстоятельствах».

Недоросль: Сейчас ребёнка не выпустишь во двор, это небезопасное пространство. Как возместить недостаток общения?

Пахомова: Только в семье. Время, проведённое с родителями, очень важно. Мы с детьми играем в настольные игры — это объединяет. Купили диафильмовый проектор и смотрим вместе пленочные диафильмы. Ограничиваем детям доступ в телефон. Стараемся сфокусировать их внимание на чём-то другом. У старшего это музыка, у младшего печать на 3D принтере, сборка и покраска созданных моделей. Стараемся по возможности выбраться куда-то все вместе, хотя с нашей работой это сложно.

Недоросль: В ваших планах немало постановок в разных театрах. А что вы еще мечтаете поставить?

Пахомова: Мечтаю, уже, наверное, года три, сделать документалистику про деревню. Меня очень расстраивает, в каком она сейчас упадке. В Ленинградской и Ярославской областях немало мертвых деревень, и когда я вижу черные пустые дома, к горлу подкатывает ком. Что вот была жизнь, история, а теперь – ничего. Однажды по дороге из деревни в Петербург увидела: стоит черный дом с чистыми окнами, видимо, вымытыми дождем, на окнах укороченные тюлевые занавесочки. В доме стол, на столе скатерть, посуда. И все бы замечательно, только сквозь дом, сквозь крышу растёт берёза, а на дверях висит замок. Для меня это мощный образ, независимо от какого-нибудь спектакля. Наверное, меня расстраивает, что исчезли какие-то чудесные моменты, связанные с моим детством. И деревенский быт, и юмор, и паранормальные вещи: леший, домовые, прекрасные поющие жабы. Люди их не видят, но они есть.

Я говорю всем: в 50 лет закончу свой режиссерский путь и уеду в деревню. Надо мной все смеются. Хотя это моя человеческая концепция: если я непутевая мать, со всеми моими разъездами на постановки, то должна стать классной бабкой. Очень люблю деревенскую жизнь, и с удовольствием уехала бы в деревню, если не на совсем, то взяла бы какую-то паузу. Деревенский темпоритм для меня очень притягателен. И не только. В деревнях люди по-другому друг к другу относятся. Если что-то вдруг случилось, ты можешь подойти к любому человеку, даже незнакомому, и, обратившись к нему за помощью, получить ее. Интернет, зависящий от погоды – тоже прекрасен. Перестаёшь отвлекаться на чаты в мессенджерах, больше времени проводишь за чтением книг, больше внимания обращаешь на какие-то простые вещи: как деревья колышутся, какие облака вечером бегут по небу. И просто смотришь, и никуда не спешишь.