В театральном пространстве «Внутри» вышел новый спектакль Рузанны Мовсесян по сказкам Пушкина. Режиссер рассказала Ольге Фукс о связи между театром и астрономией, наивном театре, матросской самодеятельности и невыросших взрослых.

Недоросль: Рузанна, вы астроном по первому образованию, режиссер по второму. Есть ли какие-то точки соприкосновения между астрономией и театром?

Мовсесян: Ну, если только такая: астрономия прекрасно применима в качестве театрального пиара – все интервью начинаются с вопросов про астрономию. Но это действительно огромный кусок жизни. Класса с седьмого я была астрономическим фанатом, до маниакальности. Сама сделала телескоп и лазила с ним по крышам, когда нормальные девочки бегали по дискотекам. Переписывалась с такими же чокнутыми любителями астрономии из клуба при журнале «Земля и Вселенная», где все были взрослые, а единственный ребенок – я. У меня наметился единственный возможный путь, и я легко поступила на астрономическое отделение физфака МГУ. Но уже курсу к третьему я поняла, что если останусь в этой профессии, то буду заниматься совсем не тем, чего я искала. Собственно, я искала способ понять мир. Но поняла, что посредством науки я его не пойму.

Недоросль: Нравственный закон внутри оказался интереснее, чем небо над головой?

Мовсесян: Я не сравниваю науку и искусство, я просто поняла, что для меня познание через образы более действенно, чем через формулы. И еще поняла, что и астрономия для меня была скорее искусством, я ее воспринимала как искусство. В определенном смысле астрономия – тоже искусство, не случайно только эта уникальная наука в греческом пантеоне имеет музу – Уранию. Видимо, они с Мельпоменой тусовались вместе и слегка перемешались в моем сознании.

Недоросль: Видеть свет звезды, которая давно погасла, – чем не поэтический образ.

Мовсесян: Ну да. Астрономия – это красиво. Например, платоновская система мира – вообще фантастика, абсолютно художественный образ: музыкальный, изобразительный, философский и при этом по-научному точный. Пролог на небе в Фаусте между прочим начинается с описания платоновского мира. Астрономия уникальная наука.

Недоросль: Рузанна, вы астроном по первому образованию, режиссер по второму. Есть ли какие-то точки соприкосновения между астрономией и театром?

Мовсесян: Ну, если только такая: астрономия прекрасно применима в качестве театрального пиара – все интервью начинаются с вопросов про астрономию. Но это действительно огромный кусок жизни. Класса с седьмого я была астрономическим фанатом, до маниакальности. Сама сделала телескоп и лазила с ним по крышам, когда нормальные девочки бегали по дискотекам. Переписывалась с такими же чокнутыми любителями астрономии из клуба при журнале «Земля и Вселенная», где все были взрослые, а единственный ребенок – я. У меня наметился единственный возможный путь, и я легко поступила на астрономическое отделение физфака МГУ. Но уже курсу к третьему я поняла, что если останусь в этой профессии, то буду заниматься совсем не тем, чего я искала. Собственно, я искала способ понять мир. Но поняла, что посредством науки я его не пойму.

Недоросль: Нравственный закон внутри оказался интереснее, чем небо над головой?

Мовсесян: Я не сравниваю науку и искусство, я просто поняла, что для меня познание через образы более действенно, чем через формулы. И еще поняла, что и астрономия для меня была скорее искусством, я ее воспринимала как искусство. В определенном смысле астрономия – тоже искусство, не случайно только эта уникальная наука в греческом пантеоне имеет музу – Уранию. Видимо, они с Мельпоменой тусовались вместе и слегка перемешались в моем сознании.

Недоросль: Видеть свет звезды, которая давно погасла, – чем не поэтический образ.

Мовсесян: Ну да. Астрономия – это красиво. Например, платоновская система мира – вообще фантастика, абсолютно художественный образ: музыкальный, изобразительный, философский и при этом по-научному точный. Пролог на небе в Фаусте между прочим начинается с описания платоновского мира. Астрономия уникальная наука.

Недоросль: И все же, какие-то законы астрономии пригодились вам в театре?

Мовсесян: Если только в качестве анекдота могу вспомнить, как на репетициях «Кролика Эдварда» всерьез обсуждали с художником по свету, что мне нужна здесь Большая Медведица, потому что я вижу, что небо ненастоящее именно из-за того, что на нем нет привычного рисунка созвездий. Я их вижу на небе сразу, а в Кролике их нет. Для меня это серьезная проблема. Но для 99% зрителей такой проблемы нет, а развешивание лампочек в соответствии с картой звездного неба – это слегка похоже на безумие. Но если серьезно, все равно я очень благодарна физфаку за структурированное мышление, которое, может быть, в театре иногда и мешает, но я очень ценю умение видеть структуру, выстраивать логику. Такой способ мышления вообще во многом делает меня мной. И мне многие зрители говорят, что мои спектакли имеют очень внятную структуру и форму. Для меня это очень важная вещь.

Недоросль: Одно время вы руководили школьным театром «Летучий корабль». Как вы решились на его создание? Какая разница между взрослым и детским театром? И что с ним сейчас?

Мовсесян: Театр – громко сказано, но мы и действительно его таковым считали. Правильнее было его назвать детской студией. Сейчас я чувствую, что и в «Сказках Пушкина», и в моем питерском спектакле «Ромео и Джульетта» я отчасти вернулась к тому, чем занималась в «Летучем корабле». Дело в том, что помимо того, что я была астрономом, я еще была учителем рисования в прекрасной школе 548 под руководством Ефима Лазаревича Рачевского, которую и сама окончила. Однажды ко мне пришла делегация родителей и попросила дополнительно заниматься с детьми рисованием. Наше рисование тогда подмяло под себя всю начальную школу. Я организовала кружок (люблю это замечательное слово), и мы в этом кружке рисовали, вырезали, лепили, клеили в таком количестве, что в какой-то момент я поняла – надо что-то делать с этим неуемным детским творчеством, плоды которого не помещаются уже ни в какие шкафы. Надо его во что-то материализовать, придумать ему какую-то цель, нам нужно не просто идти, а идти куда-то. И тогда мне пришло в голову сделать театр, хотя я понятия не имела, что это и с чем его едят. Мне тогда казалось, что на сцене надо сделать красиво и в этой красоте хорошо прочитать текст. Скажу шепотом, что иногда мне и сейчас так кажется, да простит меня Станиславский. Я обожаю такой наивный дурацкий театр. В питерском театре «Открытое пространство» я сделала «Ромео и Джульетту» как шекспировский вертеп – именно так мы обозначили этот жанр, смесь высокого текста и абсолютно детского подхода к нему.

Недоросль: Забыв про все пласты интерпретаций?

Мовсесян: Ну это тоже интерпретация. Меня вдохновлял знаменитый рассказ Бартошевича про корабль и матросов, которые ставили «Гамлета» во время штиля. «Гамлет» был материалом для матросской самодеятельности! Я артистам так и говорила – мы делаем матросскую самодеятельность. Такой театр (простодушный, примитивный – не знаю, как правильно, пусть театроведы определяют) на самом деле очень трудная штука. Его очень сложно сделать. Редкие актеры это чувствуют. Я такой театр называю вертепный, и пыталась заниматься именно им в своем «Летучем корабле».

В какой-то момент я почувствовала невероятный парадокс. Когда дети встречаются на сцене с великими текстами, это создает невероятный эффект! Я делала с детьми «Каменного гостя». Это был кукольный театр: черный кабинет, актеры в черном. Детская интонация, непосредственность, «ненагруженность» культурными ассоциациями, чистота их «пустоты» в сочетании с этим текстом открывала смыслы, которые давно уже не считывают, не видят люди, перегруженные культурой. У детей нет культурных ассоциаций, они считывают только первый слой, но зато в нем они находят такое, что не найдут никакие артисты, разве что уникальные и гениальные. Мы потом так же сделали Софокла и «Фауста» Гете. Дети с восторгом воспринимали эти тексты! Они все понимали! Для меня это был уникальный опыт.

Разумеется, мы имели бешеный успех у родителей, бабушек и дедушек, нас это очень вдохновило. Мы назвали себя театром, а администрация школы дала нам собственное помещение. Так что был в моей жизни такой уникальный период, когда я буквально творила что хотела, и до сих пор «Летучий корабль» – это одна из самых любимых и дорогих моих историй. Он просуществовал несколько лет, дети выросли, и он как-то естественным образом закончился, хотя со многими участниками «Летучего корабля» мы общаемся до сих пор. Они стали очень интересными взрослыми.

Мовсесян: Если только в качестве анекдота могу вспомнить, как на репетициях «Кролика Эдварда» всерьез обсуждали с художником по свету, что мне нужна здесь Большая Медведица, потому что я вижу, что небо ненастоящее именно из-за того, что на нем нет привычного рисунка созвездий. Я их вижу на небе сразу, а в Кролике их нет. Для меня это серьезная проблема. Но для 99% зрителей такой проблемы нет, а развешивание лампочек в соответствии с картой звездного неба – это слегка похоже на безумие. Но если серьезно, все равно я очень благодарна физфаку за структурированное мышление, которое, может быть, в театре иногда и мешает, но я очень ценю умение видеть структуру, выстраивать логику. Такой способ мышления вообще во многом делает меня мной. И мне многие зрители говорят, что мои спектакли имеют очень внятную структуру и форму. Для меня это очень важная вещь.

Недоросль: Одно время вы руководили школьным театром «Летучий корабль». Как вы решились на его создание? Какая разница между взрослым и детским театром? И что с ним сейчас?

Мовсесян: Театр – громко сказано, но мы и действительно его таковым считали. Правильнее было его назвать детской студией. Сейчас я чувствую, что и в «Сказках Пушкина», и в моем питерском спектакле «Ромео и Джульетта» я отчасти вернулась к тому, чем занималась в «Летучем корабле». Дело в том, что помимо того, что я была астрономом, я еще была учителем рисования в прекрасной школе 548 под руководством Ефима Лазаревича Рачевского, которую и сама окончила. Однажды ко мне пришла делегация родителей и попросила дополнительно заниматься с детьми рисованием. Наше рисование тогда подмяло под себя всю начальную школу. Я организовала кружок (люблю это замечательное слово), и мы в этом кружке рисовали, вырезали, лепили, клеили в таком количестве, что в какой-то момент я поняла – надо что-то делать с этим неуемным детским творчеством, плоды которого не помещаются уже ни в какие шкафы. Надо его во что-то материализовать, придумать ему какую-то цель, нам нужно не просто идти, а идти куда-то. И тогда мне пришло в голову сделать театр, хотя я понятия не имела, что это и с чем его едят. Мне тогда казалось, что на сцене надо сделать красиво и в этой красоте хорошо прочитать текст. Скажу шепотом, что иногда мне и сейчас так кажется, да простит меня Станиславский. Я обожаю такой наивный дурацкий театр. В питерском театре «Открытое пространство» я сделала «Ромео и Джульетту» как шекспировский вертеп – именно так мы обозначили этот жанр, смесь высокого текста и абсолютно детского подхода к нему.

Недоросль: Забыв про все пласты интерпретаций?

Мовсесян: Ну это тоже интерпретация. Меня вдохновлял знаменитый рассказ Бартошевича про корабль и матросов, которые ставили «Гамлета» во время штиля. «Гамлет» был материалом для матросской самодеятельности! Я артистам так и говорила – мы делаем матросскую самодеятельность. Такой театр (простодушный, примитивный – не знаю, как правильно, пусть театроведы определяют) на самом деле очень трудная штука. Его очень сложно сделать. Редкие актеры это чувствуют. Я такой театр называю вертепный, и пыталась заниматься именно им в своем «Летучем корабле».

В какой-то момент я почувствовала невероятный парадокс. Когда дети встречаются на сцене с великими текстами, это создает невероятный эффект! Я делала с детьми «Каменного гостя». Это был кукольный театр: черный кабинет, актеры в черном. Детская интонация, непосредственность, «ненагруженность» культурными ассоциациями, чистота их «пустоты» в сочетании с этим текстом открывала смыслы, которые давно уже не считывают, не видят люди, перегруженные культурой. У детей нет культурных ассоциаций, они считывают только первый слой, но зато в нем они находят такое, что не найдут никакие артисты, разве что уникальные и гениальные. Мы потом так же сделали Софокла и «Фауста» Гете. Дети с восторгом воспринимали эти тексты! Они все понимали! Для меня это был уникальный опыт.

Разумеется, мы имели бешеный успех у родителей, бабушек и дедушек, нас это очень вдохновило. Мы назвали себя театром, а администрация школы дала нам собственное помещение. Так что был в моей жизни такой уникальный период, когда я буквально творила что хотела, и до сих пор «Летучий корабль» – это одна из самых любимых и дорогих моих историй. Он просуществовал несколько лет, дети выросли, и он как-то естественным образом закончился, хотя со многими участниками «Летучего корабля» мы общаемся до сих пор. Они стали очень интересными взрослыми.

Недоросль: Ваш репертуар так или иначе строится вокруг темы детства, воспоминаний о детстве, сказок. Это случайно или сознательно?

Мовсесян: Не знаю. У меня есть и взрослые спектакли, например, в Театре им. Пушкина «С вечера до полудня». Возможно, так складывается, потому что я в РАМТе. Или потому, что в силу своей «недоразвитости», любви ко всему придурошному и вертепному, я часто выбираю такие произведения и такой способ игры. Вот сходила на сторону, сделала «Ромео и Джульетту», а все равно получился спектакль для детей или для невыросших взрослых, которые имеют вкус к подобным играм. И потом я очень люблю сказки, мне недостает их в театре и в кино. И очень многим людям их недостает. После «Сказок Пушкина» один серьезный мужчина с бородой сказал мне, что столько открыл для себя, что мало что помнил из детства, а сейчас поразился, какие это прекрасные тексты.

Недоросль: Потрясающе. А я как раз хотела спросить, как вы собирались взаимодействовать с абсолютной узнаваемостью пушкинских сказок?

Мовсесян: Я вообще обожаю узнаваемость, вечные сюжеты, всякие общие места и даже штампы, люблю с ними играть. В них есть что-то незыблемое, дурацки-безусловное. Я их нежно люблю! Например, финал «Кролика Эдварда» я сознательно строила как штамп сказочных счастливых финалов про любовь. Дальше спойлер, не читайте, кто не смотрел «Кролика»! Она в красном, он в белом с золотом, они долго смотрят друг на друга, берутся за руки, над ними зажигается огромное звездное небо, они поворачиваются спиной к залу и смотрят на это небо. Я все это придумала, и у меня в зобу дыханье сперло от восторга, а потом до меня дошло, что это финал «Щелкунчика» Григоровича! Но я придумала это сама! Что это? Плагиат? Цитата? Штамп? Это просто то, что веками пишется у нас на подкорке, входит в нашу генетическую память, все сказки, все яблоки, все золотые шары. Я обожаю такое.

Недоросль: Наверное, любой современный художник никогда не уверен до конца в оригинальности своей находки.

Мовсесян: Конечно! Нас даже Гинкас учил – воруйте. Главное, чтобы вы присвоили ворованное, пропустили через себя. Я сейчас и студентов этому учу. Мы живем в мире, где уже невозможно ничего придумать, но можно переосмыслить по-своему.

Недоросль:Всегда ли нужен нарратив детскому восприятию?

Мовсесян: Совсем не обязательно. Кажется, это что-то из индуизма, про три вида пищи: собственно, еда, воздух – это тоже питание, а есть еще духовная пища. Все виды пищи должны быть качественные. Мой сын вырос на спектаклях Гинкаса. Я брала его с собой в МТЮЗ, и он с четырех лет смотрел все спектакли моего мастера. А дочь росла в РАМТе. И то, и другое было очень хорошей, очень качественной пищей. А деление на взрослое-детское – это ерунда.

Недоросль: Но есть же задача грамотно распределить произведения по возрастам и правильно подбрасывать эти «дровишки», чтобы костер детского восприятия не затухал.

Мовсесян: Я ничего в этом не понимаю и не учитываю возрастные ограничения, может быть, потому что сама отношусь как раз к невыросшим взрослым. Но я убеждена, нет и не может быть специальной детской литературы. Есть просто литература, хорошая и плохая. Есть та, которая почему-то нравится детям, по разным причинам им подходит. Разве Астрид Линдгрен писала как-то специально для детей, как-то иначе, чем она писала бы для взрослых? Нет, она просто так писала, и это оказывалось созвучно детям. А кто-то пишет, изо всех сил стараясь быть «детским», а ничего у него не выходит, дети не читают это. «Винни-Пух» – это детская литература? «Алиса в стране чудес»? «Муми-тролли»? Главные детские хиты, лучшее из того, что считается детской литературой, продолжают любить и взрослые. Я, например, «Лелю и Миньку» только во взрослом возрасте прочитала, готовясь к лаборатории на фестивале «Арлекин», и меня поразили эти тексты.

Или «Гарри Поттер» – я всегда с предубеждением относилась к тому, с чем носятся все поголовно, и поэтому долго даже не брала его в руки. Но как-то у нас с младшей дочкой закончились все идеи по чтению на ночь, и старший сын, фанат Гарри Поттера, заставил нас начать первый том, и с первой же страницы мы обе, маленькая и взрослая, поняли, что этот гениальная книга и с восторгом провалились в этот невероятный мир!

Та «детская» литература, которую перестают ценить взрослые, из которой они выросли, возможно, была не совсем литературой, а каким-то воспитательным чтением в форме литературного произведения. Я детям своим читала только то, что мне самой нравилось. Какую-нибудь «Курочку Рябу» я бы им в жизни не стала читать, мне скучно.

Мовсесян: Не знаю. У меня есть и взрослые спектакли, например, в Театре им. Пушкина «С вечера до полудня». Возможно, так складывается, потому что я в РАМТе. Или потому, что в силу своей «недоразвитости», любви ко всему придурошному и вертепному, я часто выбираю такие произведения и такой способ игры. Вот сходила на сторону, сделала «Ромео и Джульетту», а все равно получился спектакль для детей или для невыросших взрослых, которые имеют вкус к подобным играм. И потом я очень люблю сказки, мне недостает их в театре и в кино. И очень многим людям их недостает. После «Сказок Пушкина» один серьезный мужчина с бородой сказал мне, что столько открыл для себя, что мало что помнил из детства, а сейчас поразился, какие это прекрасные тексты.

Недоросль: Потрясающе. А я как раз хотела спросить, как вы собирались взаимодействовать с абсолютной узнаваемостью пушкинских сказок?

Мовсесян: Я вообще обожаю узнаваемость, вечные сюжеты, всякие общие места и даже штампы, люблю с ними играть. В них есть что-то незыблемое, дурацки-безусловное. Я их нежно люблю! Например, финал «Кролика Эдварда» я сознательно строила как штамп сказочных счастливых финалов про любовь. Дальше спойлер, не читайте, кто не смотрел «Кролика»! Она в красном, он в белом с золотом, они долго смотрят друг на друга, берутся за руки, над ними зажигается огромное звездное небо, они поворачиваются спиной к залу и смотрят на это небо. Я все это придумала, и у меня в зобу дыханье сперло от восторга, а потом до меня дошло, что это финал «Щелкунчика» Григоровича! Но я придумала это сама! Что это? Плагиат? Цитата? Штамп? Это просто то, что веками пишется у нас на подкорке, входит в нашу генетическую память, все сказки, все яблоки, все золотые шары. Я обожаю такое.

Недоросль: Наверное, любой современный художник никогда не уверен до конца в оригинальности своей находки.

Мовсесян: Конечно! Нас даже Гинкас учил – воруйте. Главное, чтобы вы присвоили ворованное, пропустили через себя. Я сейчас и студентов этому учу. Мы живем в мире, где уже невозможно ничего придумать, но можно переосмыслить по-своему.

Недоросль:Всегда ли нужен нарратив детскому восприятию?

Мовсесян: Совсем не обязательно. Кажется, это что-то из индуизма, про три вида пищи: собственно, еда, воздух – это тоже питание, а есть еще духовная пища. Все виды пищи должны быть качественные. Мой сын вырос на спектаклях Гинкаса. Я брала его с собой в МТЮЗ, и он с четырех лет смотрел все спектакли моего мастера. А дочь росла в РАМТе. И то, и другое было очень хорошей, очень качественной пищей. А деление на взрослое-детское – это ерунда.

Недоросль: Но есть же задача грамотно распределить произведения по возрастам и правильно подбрасывать эти «дровишки», чтобы костер детского восприятия не затухал.

Мовсесян: Я ничего в этом не понимаю и не учитываю возрастные ограничения, может быть, потому что сама отношусь как раз к невыросшим взрослым. Но я убеждена, нет и не может быть специальной детской литературы. Есть просто литература, хорошая и плохая. Есть та, которая почему-то нравится детям, по разным причинам им подходит. Разве Астрид Линдгрен писала как-то специально для детей, как-то иначе, чем она писала бы для взрослых? Нет, она просто так писала, и это оказывалось созвучно детям. А кто-то пишет, изо всех сил стараясь быть «детским», а ничего у него не выходит, дети не читают это. «Винни-Пух» – это детская литература? «Алиса в стране чудес»? «Муми-тролли»? Главные детские хиты, лучшее из того, что считается детской литературой, продолжают любить и взрослые. Я, например, «Лелю и Миньку» только во взрослом возрасте прочитала, готовясь к лаборатории на фестивале «Арлекин», и меня поразили эти тексты.

Или «Гарри Поттер» – я всегда с предубеждением относилась к тому, с чем носятся все поголовно, и поэтому долго даже не брала его в руки. Но как-то у нас с младшей дочкой закончились все идеи по чтению на ночь, и старший сын, фанат Гарри Поттера, заставил нас начать первый том, и с первой же страницы мы обе, маленькая и взрослая, поняли, что этот гениальная книга и с восторгом провалились в этот невероятный мир!

Та «детская» литература, которую перестают ценить взрослые, из которой они выросли, возможно, была не совсем литературой, а каким-то воспитательным чтением в форме литературного произведения. Я детям своим читала только то, что мне самой нравилось. Какую-нибудь «Курочку Рябу» я бы им в жизни не стала читать, мне скучно.

Недоросль: Как возникла идея породнить сказки Пушкина с разными художественными стилями?

Мовсесян: Это было учебное задание на курсе сценографов в Школе-студии МХАТ, который ведет Мария Утробина, а я на этом курсе режиссер-педагог. Мне там немного сложно, потому что моя роль должна быть вторичной, я должна идти от идей студентов, помогать им реализовывать их находки. Я же привыкла быть первой и лезу руководить, а нельзя! Но это и интересно.

Могу сказать, что в «Золотом петушке» в оформлении Ани Смертиной я, наверное, впервые как режиссер по-настоящему пошла от идеи художника, настолько мне эта идея понравилась. И потом оказалось очень интересным играть в их решениях, еще не профессиональных, иногда избыточных. Все существование Дарьи Семеновой в «Сказке о царе Салтане» родилось из огромного количества предметов, которые создала для этой сказки Алена Багринцева. Их было так много, они были такие маленькие, и их все нужно было показать комиссии на экзамене. Отсюда родился весь юмор, мы представили себе гиперответственного и очень наивного артиста, захлебывающегося в грудах реквизита, но обязанного его весь обыграть, не запутаться, да еще сделать это очень быстро, а сказка огромная. Ведь на кафедре мы должны были показать все, что придумали сценографы.

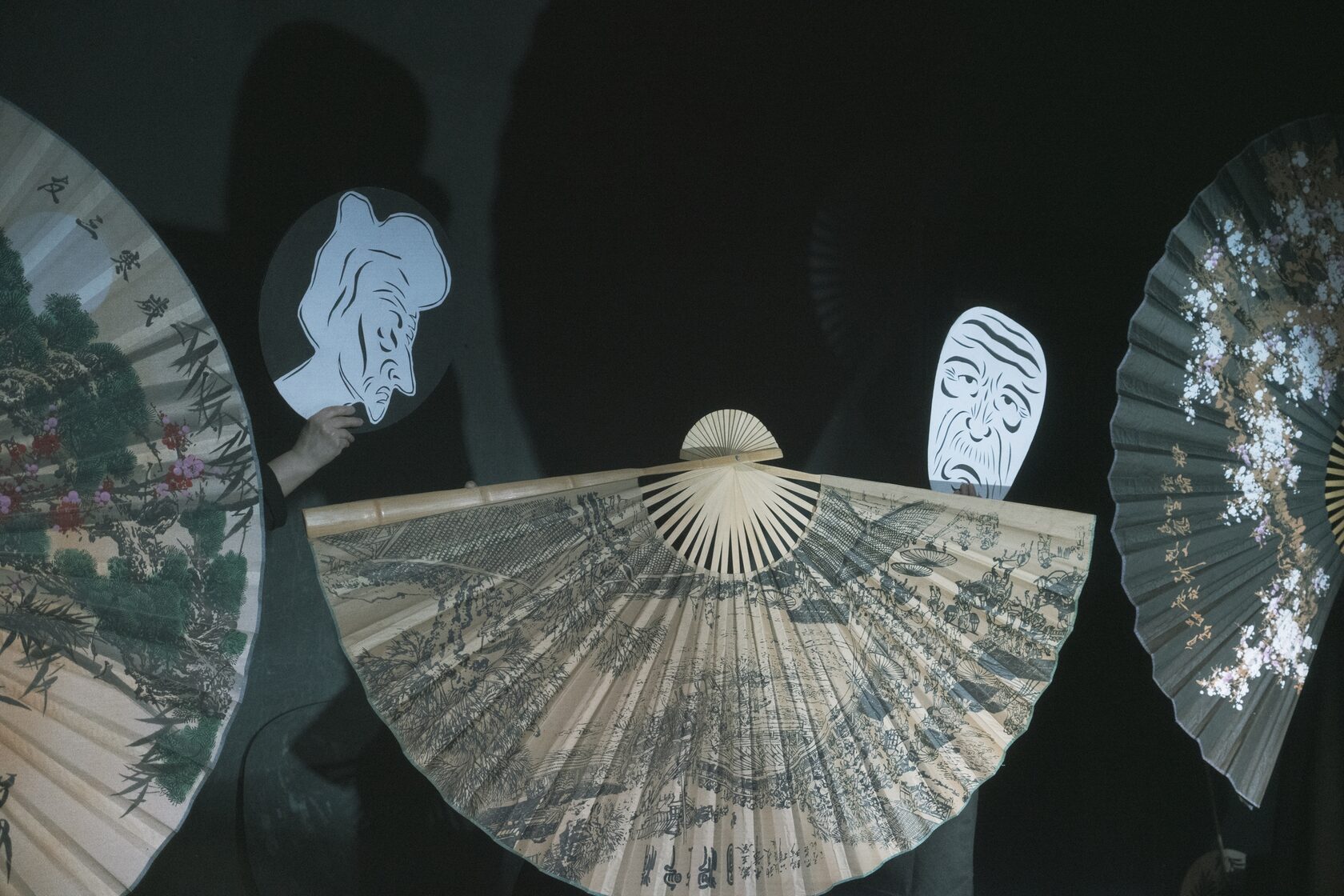

В спектакле многое сохранилось, но многое изменилось, надо было как-то объединить эти сказки, и возникла идея этакого передвижного Пушкинского музея – Греческий зал, Египетский, Японский, Римский, в котором на Декабрьских вечерах (премьера была в декабре) выступает хор заслуженных артисток Российской Федерации с песнями, придумкой которых я очень горжусь, если честно. И я должна сказать про нашего замечательного помощника Максима Олейникова, который репетировал все хоры, который написал сложнейшие хоровые партитуры и сделал с актрисами невероятно красивые музыкальные номера, а мы уже превратили их в безумные интермедии. Приходите, увидите и услышите!

Недоросль: Сегодня Пушкин отдувается за все наши грехи, его именем кто только не прикрывается. А ведь не так много людей по-настоящему, глубоко его знают. Как в такой ситуации его ставить?

Мовсесян: Как чувствуешь, так и ставить. Никаких общих правил быть не может, потому что все люди разные. Я вам рассказала про «Каменного гостя»: мы полгода его готовили, а еще полгода делали вечер пушкинской поэзии. Выглядело это так – 90 процентов времени мы сидели за огромным общим столом и ваяли кукол и декорации, а 10 процентов – репетировали. Так вот за этим столом я детям читала вслух Пушкина. Почти все, кроме «Бориса Годунова». И они стали абсолютными фанатами, обожателями Пушкина, легкого, живого, настоящего. Все, что целенаправленно душила школьная программа, на свободе и в игре становилось самым любимым. Они буквально фанатели от Пушкина – самое подходящее слово.

Конечно, в связи с нашим спектаклем я думала о том, допустима ли такая радость на сцене в наши кошмарные дни. Я вообще много думаю об этом сейчас. И нужно сказать, что я чувствую какую-то настоящую правду за теми, кто продолжает жить. А за теми, кто поддается кошмарным, катастрофическим, сносящим все потокам и позволяет себя утянуть в эту воронку, я этой правды не чувствую. Это, конечно, очень понятное состояние. И все же правда за теми, кто запрещает себе не-жить, кто вытаскивает себя и заставляет быть живым. Замечательный переводчик Наталья Мавлевич в своем отзыве о наших «Сказках» сказала замечательную вещь: «Смеяться необходимо. От смеха съеживается мрак». Это очень важные слова для меня! Когда мы перед спектаклем собрались на традиционные «ручки», мы договорились, что заяц, который спас Пушкина, быть может, как-нибудь спасет и нас в свой год…

О спектакле Жени Беркович «Наше сокровище»:

От жениного спектакля у меня осталось ощущение абсолютной оправданности нашего присутствия на Земле. Ее бомжи, алкаши, бестолковые интеллигенты-волхвы не вызывают никакого презрения, напротив – глубинное человеческое понимание и любовь ко всем людям и какую-то отчаянную жалость к ним, никчемным, бестолковым, но живым. Мы смотрели спектакль с моей 13-летней дочерью, и оказалось, что она тоже обратила на это внимание. Надо добавить, что моя дочь все мои попытки поговорить об идеях христианства встречала с подростковой насмешкой, точно я рассказываю ей какие-то бабушкины сказки, но этот спектакль ее буквально перевернул. И мы говорили с ней о том, что никто так и не увидел младенца Христа. Там поразительная мысль, что мы не знаем, где Он. Не знаю, имела ли Женя это ввиду, но для меня так все это увиделось. Никто не знает: ни бык, ни осел, ни мент, ни овцы, ни волхвы, ни ангел. Но все должны дышать, дарить, спасать. Неважно кого, потому что все равно – Его. И мы все – это Он. И убивая Сережу, мы убиваем Его.

Фото Александра Андриевича

Мовсесян: Это было учебное задание на курсе сценографов в Школе-студии МХАТ, который ведет Мария Утробина, а я на этом курсе режиссер-педагог. Мне там немного сложно, потому что моя роль должна быть вторичной, я должна идти от идей студентов, помогать им реализовывать их находки. Я же привыкла быть первой и лезу руководить, а нельзя! Но это и интересно.

Могу сказать, что в «Золотом петушке» в оформлении Ани Смертиной я, наверное, впервые как режиссер по-настоящему пошла от идеи художника, настолько мне эта идея понравилась. И потом оказалось очень интересным играть в их решениях, еще не профессиональных, иногда избыточных. Все существование Дарьи Семеновой в «Сказке о царе Салтане» родилось из огромного количества предметов, которые создала для этой сказки Алена Багринцева. Их было так много, они были такие маленькие, и их все нужно было показать комиссии на экзамене. Отсюда родился весь юмор, мы представили себе гиперответственного и очень наивного артиста, захлебывающегося в грудах реквизита, но обязанного его весь обыграть, не запутаться, да еще сделать это очень быстро, а сказка огромная. Ведь на кафедре мы должны были показать все, что придумали сценографы.

В спектакле многое сохранилось, но многое изменилось, надо было как-то объединить эти сказки, и возникла идея этакого передвижного Пушкинского музея – Греческий зал, Египетский, Японский, Римский, в котором на Декабрьских вечерах (премьера была в декабре) выступает хор заслуженных артисток Российской Федерации с песнями, придумкой которых я очень горжусь, если честно. И я должна сказать про нашего замечательного помощника Максима Олейникова, который репетировал все хоры, который написал сложнейшие хоровые партитуры и сделал с актрисами невероятно красивые музыкальные номера, а мы уже превратили их в безумные интермедии. Приходите, увидите и услышите!

Недоросль: Сегодня Пушкин отдувается за все наши грехи, его именем кто только не прикрывается. А ведь не так много людей по-настоящему, глубоко его знают. Как в такой ситуации его ставить?

Мовсесян: Как чувствуешь, так и ставить. Никаких общих правил быть не может, потому что все люди разные. Я вам рассказала про «Каменного гостя»: мы полгода его готовили, а еще полгода делали вечер пушкинской поэзии. Выглядело это так – 90 процентов времени мы сидели за огромным общим столом и ваяли кукол и декорации, а 10 процентов – репетировали. Так вот за этим столом я детям читала вслух Пушкина. Почти все, кроме «Бориса Годунова». И они стали абсолютными фанатами, обожателями Пушкина, легкого, живого, настоящего. Все, что целенаправленно душила школьная программа, на свободе и в игре становилось самым любимым. Они буквально фанатели от Пушкина – самое подходящее слово.

Конечно, в связи с нашим спектаклем я думала о том, допустима ли такая радость на сцене в наши кошмарные дни. Я вообще много думаю об этом сейчас. И нужно сказать, что я чувствую какую-то настоящую правду за теми, кто продолжает жить. А за теми, кто поддается кошмарным, катастрофическим, сносящим все потокам и позволяет себя утянуть в эту воронку, я этой правды не чувствую. Это, конечно, очень понятное состояние. И все же правда за теми, кто запрещает себе не-жить, кто вытаскивает себя и заставляет быть живым. Замечательный переводчик Наталья Мавлевич в своем отзыве о наших «Сказках» сказала замечательную вещь: «Смеяться необходимо. От смеха съеживается мрак». Это очень важные слова для меня! Когда мы перед спектаклем собрались на традиционные «ручки», мы договорились, что заяц, который спас Пушкина, быть может, как-нибудь спасет и нас в свой год…

О спектакле Жени Беркович «Наше сокровище»:

От жениного спектакля у меня осталось ощущение абсолютной оправданности нашего присутствия на Земле. Ее бомжи, алкаши, бестолковые интеллигенты-волхвы не вызывают никакого презрения, напротив – глубинное человеческое понимание и любовь ко всем людям и какую-то отчаянную жалость к ним, никчемным, бестолковым, но живым. Мы смотрели спектакль с моей 13-летней дочерью, и оказалось, что она тоже обратила на это внимание. Надо добавить, что моя дочь все мои попытки поговорить об идеях христианства встречала с подростковой насмешкой, точно я рассказываю ей какие-то бабушкины сказки, но этот спектакль ее буквально перевернул. И мы говорили с ней о том, что никто так и не увидел младенца Христа. Там поразительная мысль, что мы не знаем, где Он. Не знаю, имела ли Женя это ввиду, но для меня так все это увиделось. Никто не знает: ни бык, ни осел, ни мент, ни овцы, ни волхвы, ни ангел. Но все должны дышать, дарить, спасать. Неважно кого, потому что все равно – Его. И мы все – это Он. И убивая Сережу, мы убиваем Его.

Фото Александра Андриевича